- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Сбалансированная система показателей и ключевые показатели эффективности коммерческого банка

Актуальность внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) в практике корпоративного управления обосновывалась ее разработчиками Р. Капланом и Д. Нортоном выявленными данными о том, что 90% компаний не могут успешно реализовать разработанную и принятую стратегию развития.

Причинами этого являются следующие обстоятельства:

- только 5 сотрудников корпораций понимают содержание стратегии развития;

- только 2 менеджеров и управляющих включены в систему поощрений по результатам реализации стратегии;

- до 60% ресурсов распределяются внутри корпораций без привязки к содержанию реализуемой стратегии;

- менее 1 часа в месяц 85% руководителей корпораций уделяют внимание обсуждению вопросов реализации стратегии.

Содержание рассматриваемой методологии ССП обсуждено многократно в различной литературе. Поэтому в данном пособии мы остановимся на нем очень коротко и тезисно, перечислив основные положения.

В основе ССП лежит систематизация факторов реализации общей корпоративной стратегии по четырем проекциям (перспективам), включая:

- Финансы – определяющую положение организации в глазах ее собственников (акционеров) и рассматривающую результаты развития преимущество с позиции стоимостно ориентированного подхода к корпоративному управлению.

- Клиенты – рассматривающую результаты организации с точки зрения удовлетворенности ее клиентов реализуемыми продуктами и услугами, сервисным обслуживанием и эффективностью обратных связей.

- Внутренние бизнес-процессы – оценивающую эффективность внутренних процессов разработки, производства и доведения до клиентов продуктов и услуг, предоставляемых организацией в рамках ее операционной деятельности.

- Развитие и обучение – представляющую данные об уровне подготовки кадров, наличия интеллектуального и человеческого потенциала развития и конкуренции организации, определяющем перспективы освоения в будущем новых технологий и появления новых продуктов и услуг.

Стратегическая карта, о которой упоминалось в предыдущем параграфе, позволяет упорядочить логику реализации стратегических целей по перечисленным четырем проекциям (перспективам).

В соответствии с предложениями разработчиков ССП достижение целей организации базируется на реализации задач создания человеческого и интеллектуального потенциала, реализуемого через выстраивание и повышение эффективности внутренних бизнес-процессов, приводящих к предоставлению клиентам требуемых ими продуктов и услуг, что, в итоге, отражается на финансовых результатах работы для собственников (акционеров).

Таким образом, стратегическая карта заполняется через систему показателей, отражающих уровень достижения целей в рамках каждой из четырех перспектив, начиная с перспективы «Развитие и обучение» и заканчивая перспективой «Финансы» (то есть «снизу вверх» в рамках представленной выше последовательности проекций (перспектив)).

Причем эти связи, как показывают исследования, могут иметь как прямой, так и обратный характер. То есть финансовые цели коммерческого банка вполне могут рассматриваться не только как следствие, но и как причины роста доверия или степени удовлетворенности клиентов, результатами работы коммерческого банка.

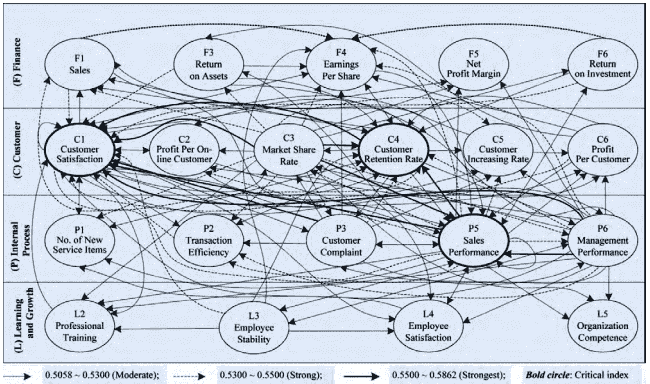

Наиболее ярко это можно продемонстрировать на примере работы Х. Ву, который проиллюстрировал стратегическую карту коммерческого банка с использованием инструментария статистического анализа (см. рис.).

На представленном рисунке отчетливо видно огромное количество взаимных связей, возникающих между различными целевыми показателями, сгруппированным по уровням проекций ССП. Всего таких показателей было исследовано 20 – по 5 показателей в рамках каждой проекции (перспективы).

Также хорошо видно, что направления влияния между этими факторами направлены как снизу вверх (прямая логика ССП), так и сверху вниз (обратная логика)

Также сложности формирования стратегических карт на практике часто связаны с тем, что они представляются не как последовательное движение в достижении целевых показателей от частных (связанных с отдельными аспектами деятельности) к общим (финансовым), а как набор мероприятий, необходимых для реализации стратегических целей. В данном случае, на наш взгляд, наблюдается явная подмена сущности стратегической карты, определенной ее разработчиками.

Несмотря на имеющиеся сложности с практической реализацией инструментария стратегических карт, его несомненным преимуществом является возможность формирования и использования системы показателей, которые могут помочь осуществлять мониторинг результатов реализации стратегии, не только общекорпоративном уровне коммерческого банка, но и на уровне его отдельных структурных подразделений.

Система КПРЭ может содержать набор достаточно разнородных показателей, характеризующих успешность реализации стратегии и функционирования коммерческого банка.

Так КПРЭ могут отражать:

- степень достижения запланированных результатов;

- уровень осуществленных затрат различных ресурсов (времени, труда, финансов);

- качество протекания бизнес-процессов, с точки зрения скорости бесперебойности, ритмичности и проч.;

- уровень производительности в расчете на единицу времени, труда, используемых технических средств;

- уровень эффективности как оценку размера экономических выгод, поучаемых в рублях затраченных ресурсов.

По своей природе КПРЭ могут быть как финансовыми (в стоимостном выражении), так и нефинансовыми (с использованием различных натуральных показателей); а также запаздывающими (отражающими результаты прошлого) и опережающими (предвосхищающими будущие результаты).

Структура системы КПРЭ коммерческого банка должна соответствовать требованиям комплексности, целостности, иерархичности и т.д., обеспечивая планирование и контроль участия каждого структурного подразделения и каждого сотрудника в реализации стратегии развития, формируя основу для выстраивания системы мотивации на достижение принципиально важных целей.

Статьи по теме

- Мониторинг и контроль за реализацией стратегии

- Подготовка финансового плана в реализации стратегии

- Бизнес-процессы и их реинжиниринг

- Роль мотивации в реализации стратегии

- Документы, разрабатываемые с целью реализации стратегии развития коммерческого банка

- Организационные механизмы разработки стратегии в коммерческом банке

- Сущность стратегического риска коммерческого банка

- Система стратегий коммерческого банка и матричные модели стратегического выбора

- SWOT-анализ и разработка стратегических направлений развития

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)