- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Гендерная сегрегация в детских группах

На сегодняшний день крупнейшим специалистом по проблеме взаимоотношений между полами в детстве является Элеонор Маккоби. Ее новая книга носит символичное название «Два пола: растем раздельно, будем вместе». В ней блестяще изложена система взглядов на гендерные взаимоотношения в детстве и взрослости. Приведем некоторые положения и экспериментальные данные из этой книги с нашими комментариями.

Она появляется на третьем году жизни у девочек и на четвертом — у мальчиков и во многих культурах в школьном периоде выражена очень ярко. Как говорилось выше, первоначально эту сегрегацию порождают различия в поведении мальчиков и девочек, их стремление к ней, что приводит к формированию двух отдельных субкультур.

И половая сегрегация, и различие субкультур могут приводить к своеобразным гендерным отношениям: сложностям во взаимопонимании между полами, к конфликтам между ними. Приведу данные конкретных исследований.

В возрасте от года до 2 лет обе вышеуказанные тенденции примерно одинаковы, т. е. одновременно существует предпочтение партнеров своего пола и в то же время — отсутствие такого предпочтения (ребенку все равно, с кем общаться — с представителем своего или противоположного пола). Данн и Кендрик наблюдали в домашних условиях за парами сиблингов (братьями и сестрами). Младшему ребенку было 14 месяцев, а старшему — около 2 лет.

Выяснилось, что взаимоотношения между сиблингами одного пола были более дружескими, менее враждебными, внутри однополой диады наблюдалась большая совместимость, а оба члена однополой диады (и младший и, что удивительно, старший по возрасту) чаще подражали друг другу, чем члены разнополых диад. Но Лафреньер получил другие результаты. Правда, и ситуация в его исследовании была иной: дети наблюдались в детском учреждении. Здесь они проявляли дружеское расположение и инициативу в общении с незнакомым ребенком независимо от его пола.

Исследование обшения детей разного пола Лафреньера и коллег. Испытуемые: дети, находящиеся в детском учреждении дневного пребывания. Методика: наблюдение за общением детей (фиксировались все «аффилиативные» акты — например, позитивное приближение к другому ребенку). Первая выборка: 26 чел., возраст 12-24 месяца. Результаты: пол ребенка не повлиял на результаты — дети одинаково часто проявляли дружеское поведение и общались с представителями как своего, так и противоположного пола.

Вторая выборка: возраст 2-6 лет. Результаты. С возрастом дети начинают проявлять аффилиативное поведение в первую очередь по отношению к представителям своего пола. Y девочек это происходит на третьем году жизни, у мальчиков — на год позже. Хаус также исследовал детей в подобном центре в том же возрасте (34 человека) и обнаружил, что уже в 1-2 года дети имеют друзей — других детей, с которыми им приятно общаться.

Друзья радуются друг другу и часто друг на друга смотрят, их поведение по отношению друг к другу отличается от поведения с просто игровыми партнерами

При этом было установлено, что в этом возрасте пол не влияет на формирование дружеских отношений. Однако на третьем году жизни происходят изменения: если на предыдущем этапе (1-2 года) образовалась диада мальчик—девочка и у них наблюдается совместимость лидерских стилей, то они сохраняют свою дружбу и позже. Но при выборе новых друзей дети уже отдают предпочтение представителю своего пола, причем у девочек эта тенденция проявляется ярче. При этом дружба между девочками в этом возрасте представляется более прочной.

Эти данные противоречат более ранним данным о большей напряженности отношений внутри диад девочек (в частности, в отношении доминирования-подчинения). Однако, возможно, здесь нет противоречия: можно спорить, кто будет лидером, и в то же время сохранять дружбу.

Исследование детских игровых диад Питчера и Шульца. Испытуемые: 255 детей обоего пола, возраст — 2-5 лет. Методика: наблюдение за свободными играми детей.

Результаты:

- в возрасте около 3 лет девочки чаше выбирают для игр других девочек, чем мальчиков;

- 3-летние мальчики проявляют гендерную нейтральность в играх;

- в 4 года мальчики начинают предпочитать в качестве партнеров для игр других мальчиков;

- в 5 лет мальчики демонстрируют большее стремление к гендерной сегрегации, чем девочки.

В исследовании детских игровых диад Питчера и Шульца была обнаружена та же закономерность: девочки начинают придерживаться половой сегрегации в 3, а мальчики позже — в 4 года, но, возникнув позже, стремление играть отдельно от противоположного пола у мальчиков выражено более ярко.

В возрасте от 3 до 5 лет в большинстве культур гендерная сегрегация проявляется очень ярко. Ей способствуют следующие факторы: распространение ролевых игр, увеличение круга общения, количественный рост однополых группировок в условиях автономии общения от взрослых и характер культуры (с преобладанием гендерного неравенства или равенства). Рассмотрим эти факторы более подробно.

В дошкольном возрасте дети начинают играть в ролевые игры. В предыдущие периоды можно было «играть рядом» и, по-видимому, было не так важно, какого пола этот «играющий рядом». В ролевых же играх пол доктора, учителя, родителя является важным фактором. Процесс увеличения круга общения детей протекает в основном так, как описал Стрейер. Он наблюдал детей во франко-канадском детском учреждении и обнаружил следующее.

В предыдущих возрастах дети обычно дружат по двое. Но по мере взросления они начинают образовывать более многочисленные дружеские группировки: по три и четыре человека. При этом наблюдается следующая закономерность: к дружеской диаде (которая составляет центральное ядро группировки) присоединяются один или два человека. Такие группировки (из трех или четырех человек) менее устойчивы, чем диады.

Половой же состав новых группировок может быть и смешанным. Но если мальчик присоединяется к диаде девочек, он никогда не становится членом «ядра», а только периферийным участником. То же самое происходит, когда девочка присоединяется к «ядерной диаде» мальчиков.

Это ярко демонстрирует исследование Э. Маккоби и К. Жаклин. Они обнаружили, что для игры дети образовывают и однополые, и смешанные группировки, но в возрасте 4,5 лет соотношение первых и последних группировок составляет 3:1, а 6,5 лет — уже 11:1.

Исследование обшения в детских свободных играх Э. Маккоби и К. Жаклин. Испытуемые: 100 детей обоего пола, 2 возрастные группы: а) 4,5 и б) 6,5 лет. Методика: наблюдение за свободными играми детей.

Результаты:

- Обнаружены однополые и смешанные игровые группировки детей.

- В возрасте 4,5 лет соотношение однополых и смешанных группировок составляет 3:1.

- В возрасте 6,5 лет это соотношение равняется 11:1.

Кросс-культурные исследования продемонстрировали наличие половой сегрегации во многих культурах. Прежде всего она наблюдается там, где дети разного пола воспитываются отдельно или существуют ограничения для их общения. В Индии сестры живут отдельно от братьев, а в некоторых странах Африки — жены со своими детьми ограничены в общении с другими членами общества. В индустриальных странах, напротив, в детских учреждениях мальчики и девочки воспитываются вместе.

Уайтинг и Эдвардс изучали общение детей (возраст 3-10 лет в том числе и из сельской местности) в 10 культурах Африки, Индии, Филиппин, Мексики и США. Половая сегрегация оказалась универсальным кросс-культурным феноменом.

Также обнаружилось, что по мере взросления дети во всех этих культурах все больше времени проводят с представителями своего пола. В 3-6 лет эта доля (от общего числа игрового времени) составляет две третьих, а в 6-10 лет — уже три четверти.

При этом мальчики сильнее стремятся отделиться от девочек в тех культурах, где наблюдается гендерное неравенство, т. е. там, где статус мужчины явно выше, чем статус женщины. Последнее обстоятельство столь красноречиво, что не нуждается в комментариях.

Другое исследование — Джона и Беатрисы Уайтинг, проведенное в ряде незападных, неиндустриальных культур, обнаружило, что занятия детей организованы по принципу половой сегрегации. Например, мальчики пасут стада вместе с другими мужчинами, а девочки занимаются домашним хозяйством и заботятся о младших детях вместе с другими женщинами.

Характер культуры существенно сказывается на степени гендерной сегрегации после начала школьного обучения

В странах Запада мальчики и девочки учатся совместно, а учителя стараются, чтобы уменьшить половую сегрегацию: не противопоставляют мальчиков и девочек, не дают им отдельных заданий, напротив, организуют работу так, чтобы они общались друг с другом, поэтому в классе, во время занятий половая сегрегация не так заметна.

Правда, как только появляется возможность, мальчики и девочки разделяются. Шофилд обнаружил, что если учитель разрешает ребенку сесть там, где он хочет, тот выбирает соседа своего пола. По данным Дамико, дети помогают в учебе прежде всего представителям своего пола. А Локхид и Харрис даже обнаружили, что усилия учителей (на протяжении целого года!) уменьшить половую сегрегацию не увенчались успехом. Девочки, поработав с мальчиками при выполнении учебных заданий, даже усилили свое негативное мнение о них.

Интересно

Наконец, Маккоби и Жаклин установили, что учителя, требующие от детей сидеть только парами мальчик-девочка, а также становиться по двое и браться за руки с представителями противоположного пола, особенно непопулярны. В свободном общении гендерная сегрегация продолжает существовать и проявляется достаточно ярко. Это общение в школьном коридоре, в столовой, в играх, после окончания занятий.

Существуют неписаные правила такой сегрегации. Мальчики занимают центр игрового поля, а девочки — периферию. В столовой существуют «столы для мальчиков» и «столы для девочек». При этом, по данным Шофилда, половая сегрегация в американских школьных столовых выражена даже сильнее, чем расовая (когда ребенок выбирает, с кем ему сесть рядом, он скорее\’ сядет с представителем другой расы, но своего пола, чем наоборот).

В эксперименте Сорна стоило мальчику-лидеру сказать: «О, здесь слишком много девочек!», как этот стол становился запретным и мальчики избегали садиться за него. Грей и Фельдман изучали детей в специальных школах, где дети должны были общаться в смешанных по возрасту группах. Оказалось, что гендерная сегрегация также более выражена, чем возрастная, а ведь возраст — достаточно мощный фактор организации детского общения. Таким образом, можно выделить фактор относительной независимости феномена половой сегрегации от влияния взрослых.

И все же при проведении специальной работы сепарация может быть уменьшена. Так, половая сегрегация менее выражена в так называемых прогрессивных американских школах (где был создан особый климат для взаимодействия мальчиков и девочек), чем в традиционных. Другое дело — что эта работа должна быть тонкой и продуманной, а не восприниматься как принуждение (сидеть за партой с тем, с кем не хочется, играть с ним и т. п.). Это тем более касается наших школ, где гендерное воспитание (понимаемое и в плане улучшения взаимоотношений между полами) пока только начинается.

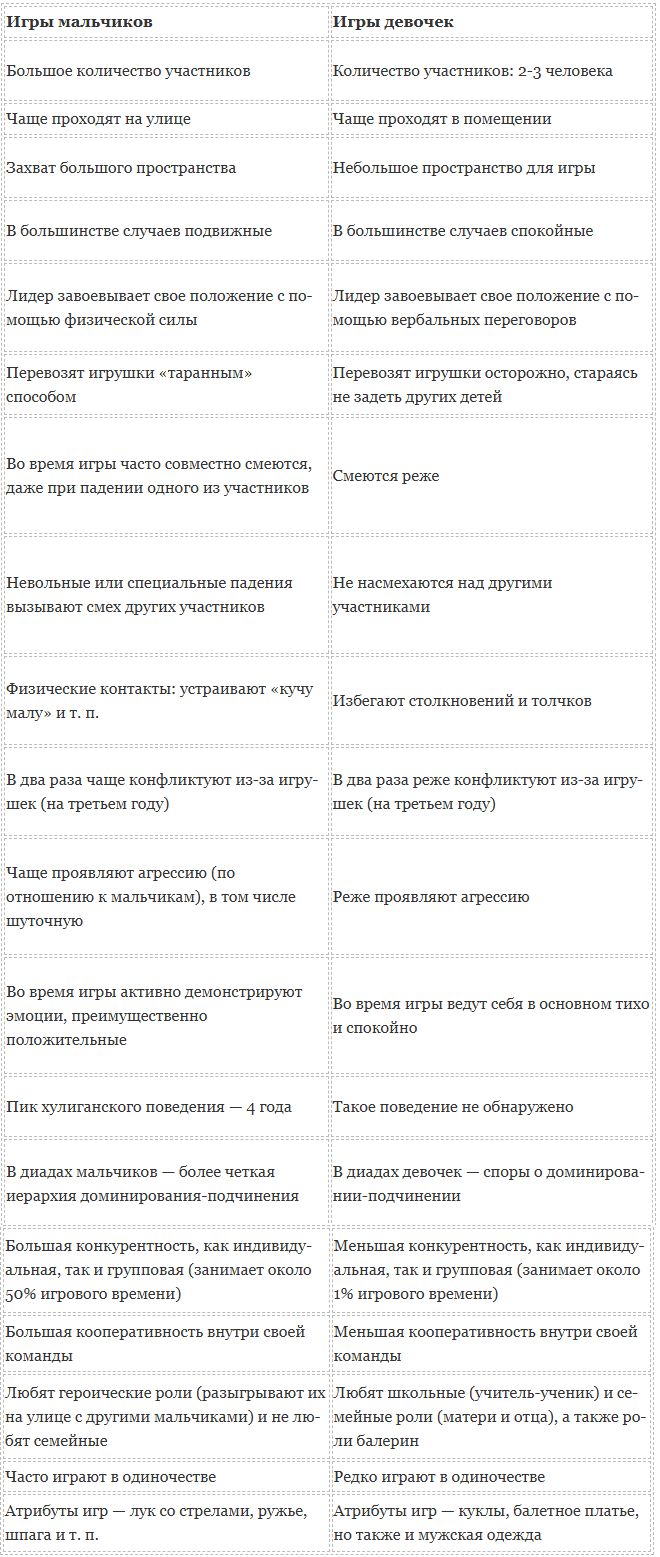

Приведу несколько примеров, иллюстрирующих эти переменные у обоих полов. Различия игровых стилей проявляются по следующим характеристикам: степени жесткости, доминантности, конкуренции и некоторым другим. На основании данных Маккоби я составила таблицу 1, в которой сравниваются игры мальчиков и девочек.

Таблица 1

Характеристика игр мальчиков и девочек (по Э. Маккоби)

Как показывает таблица, в целом игровой стиль мальчиков является более «хулиганским», с физическими контактами; это шумные игры на улице, с большим количеством участников, сопровождающиеся громким хохотом и положительными эмоциями. Группировки мальчиков характеризуются более четкой иерархией доминирования-подчинения. Мальчики больше конкурируют друг с другом (50% игрового времени — данные Кромби).

Конкурентность по отношению к чужой группе сочетается с кооперативностью к своей — мальчики больше девочек болеют за свою команду

Игры девочек тихие и спокойные, с 2-3 участниками, проходят в помещении. В группировках девочек доминантная структура является более размытой: девочки не так активно доминируют, но и не хотят подчиняться. Девочки менее конкурентны в играх (всего 1% игрового времени), но и не так рьяно болеют за своих, как мальчики.

Мальчиков привлекают роли героического характера: современных телегероев (супермен, Бэтмэн, черепашки-ниндзя), профессиональные (солдат, ковбой, полисмен), исторических персонажей (Робин Гуд), поэтому они любят костюмы и атрибуты, соответствующие этим героям (например, лук со стрелами).

Часто они разыгрывают эти роли вне помещения, с привлечением других мальчиков. Мальчики не любят играть семейные роли: ни матери, ни отца. Девочки чаще всего разыгрывают роли, связанные со школой, семьей, искусством: учитель—ученик, мать, отец, ребенок (успешно играя и роль отца, хотя предпочитают роль матери), балерины.

Девочки выбирают игры, где партнер знает, что надо делать, мальчиков же привлекает более трудная ситуация, когда другой мальчик может и не знать, как себя вести в паре с суперменом или Робин Гудом.

Статьи по теме

- Использование различных речевых паттернов на переговорах

- Предпочитаемые способы разрешения конфликта

- Личностные характеристики мужчин и женщин

- Девиантные отношения

- Желание усиливать конфронтацию или гармонию полов во взаимоотношениях в семье

- Различия в отношении к сыновьям и дочерям

- Стили поведения матери и отца

- Разделение видов ответственности за детей

- Кросс-культурные исследования семейного лидерства

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)